《奔马》书评:刀刃突入腹部的瞬间,红日在眼睑内冉冉升起

今日凌晨读完了丰饶之海的第二卷:《奔马》,这是四部曲中最暴烈的一部。全书围绕着上一部的主人公松枝清显的转世 —— 饭沼勋的行动展开。讲述了一个阳刚强健的少年,因不忍政治腐败,天皇的实权丧失,忧国之心驱使他组织刺杀政府企业巨头,失败后,他雄心未泯,最终刺杀了藏原再切腹自尽的故事。重点展现了作者对武士道中「忠」与「勇」的极致追求。

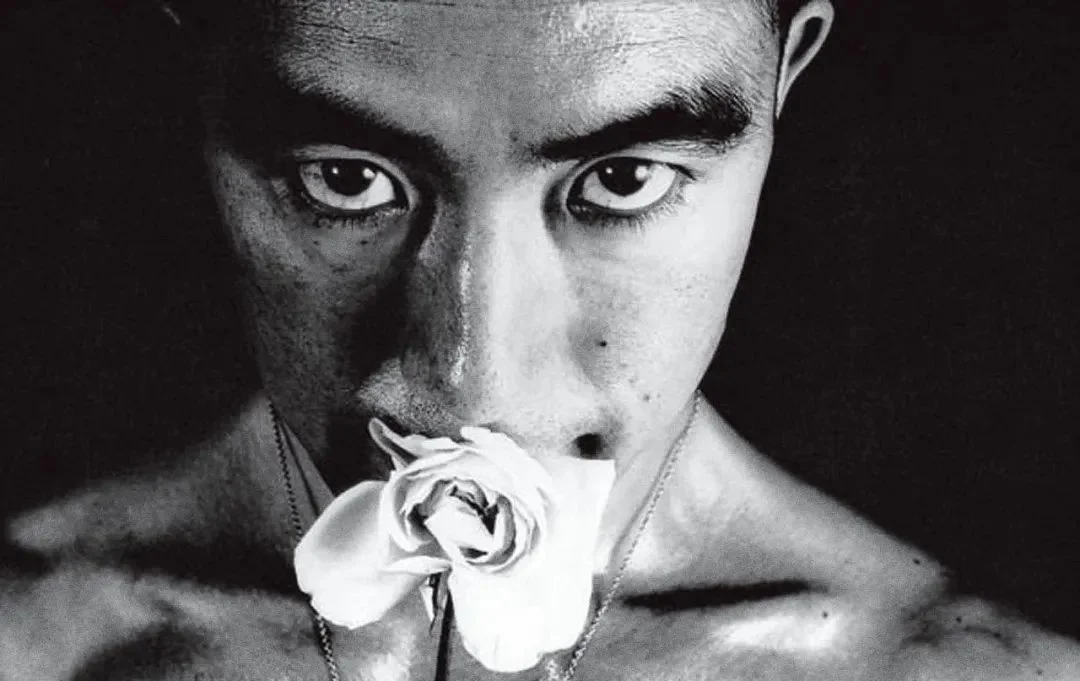

本部书与上一部《春雪》比起来,又是另一个极端。上一部的主人公松枝清显沉溺在幻想中,优柔寡断;而转生后的饭沼勋则成了一个行动者。如果说松枝清显是作者孱弱一面的投射,那么饭沼勋则是作者暴烈极端的一面和其政治诉求的投射。清显沉溺幻想的虚无,饭沼勋用行动对抗虚无。作者塑造了一个让人印象深刻的少年形象:冲动的、理想的、认知是非黑即白的、尖锐的少年形象。

这股少年气是饭沼勋最闪耀的优点,也是他走向悲剧的重要原因之一。他受《神风连史话》的影响,组织成立了昭和神风连。而这是一个几乎注定失败的行为,其中贯穿全书的对自杀的理性规划与向往,让人不禁怀疑,他究竟是想要救国,还是想悲壮地自杀?

对于这一部分的不理解,主要源于文化差异,在日本文化,以及武士道文化中,自杀不被认为是消极的、逃避性质的寻死,而是一种以肉体的毁灭与极度痛苦,验证其精神纯洁性(如忠心、承担失败、洗刷侮辱)的最高仪式。死是一个手段,而不是目的。 三岛一直有美化死亡、自杀的倾向,但在全书围绕展开的「日本精神」中,又是正常的。

而勋对天皇的病态的执着敬仰,也要结合文化背景来理解。日本的天皇在第二次世界大战结束前,不单单是一个政治上的领袖,而是日本神话体系中最高权威神的人间体,他是一种纯粹的权威和信仰 ,这源于其宗教信仰上对民众思想的控制和洗脑。

因此也就可以理解为什么勋对天皇有如此病态的情感。书中,勋自述了对天皇的忠义的认识:

“是。所谓忠义,对于我来说,就是手握滚烫的米饭做饭团,只顾一心一意做好饭团,献给陛下。其结果,要是陛下不饿,立即退了回来,或者说:‘这种难吃的东西,也敢呈献上来?’说着就把饭团砸到我的脸上。要是这样,我就会满脸粘着饭粒退下,怀着感动立即切腹。假如陛下饿了,高兴地吃了我的饭团,我也立即退下,怀着感动立即切腹。为什么呢?因为陛下吃了草莽小民做的饭团,这本来就罪该万死。要是做了饭团不献上来,一直捧在手上,又会怎样呢?饭团肯定会腐烂,这也不合忠义,我将此称作无勇之忠义。所谓有勇之忠义,就是冒死将一心一意做的饭团敬献上去。”

那么,回到最初的问题,他究竟是想要救国,还是想要自杀?可以给出一个明确的回答:切腹是目的,也是手段。这是一个矛盾点。

他口口声声为了天皇与国家,但其行动逻辑却一步步指向了自我毁灭的必然结局。这不是勋的逻辑故障,而是三岛由纪夫「行动哲学」与「死亡美学」的内在缺陷。三岛追求的并非现实世界的改变,而是一种美学的、象征性的姿态。意义不在于救赎,而在于献祭。改变国家和震撼人心,重在后者。所以这种自杀是带有表演性质的,呼应其美学思想的行为,同时是目的也是手段。这是一种互相催生,又互相遏制生长的矛盾状态。但死亡是唯一确定的、必须发生的终点,行动只是为这个终点提供理由和仪式感。全书结尾,也是高潮的一句话,最能佐证此观点:

刀刃突入腹部的瞬间,红日在眼睑内冉冉升起。

切腹时极度的肉体痛苦被转化为精神上的快感体验,举事是否成功,对饭沼勋来说已经不重要了,红日的最核心的象征就是天皇、日本国体、纯粹的日本民族精神。这是勋毕生追求的终极信仰对象。

但同样需要思考的是,勋的自杀,除了在他个人的精神意义上的高潮,对外在的世界,对国家的影响又如何呢?如此极端的行动,执着和病态,又有什么意义呢?杀死了藏原(或其他暗杀名单中的人),国家就真的复兴了吗?军国主义和天皇掌权的失败已经证明了其荒谬和不可行性。因此勋的自杀,以及藏原之死,都如同从奔腾的洪流中取走一滴水,在宏观历史进程中的影响微乎其微。

饭沼勋的少年气,是对世界理想化、对动机单纯化、对结果美学化的自我陶醉的品质。他一生所追求的,正是这种「纯粹」。在勋眼中,现实世界已被污染,任何妥协或苟活都意味着对理想的背叛,是对「纯粹性」的玷污。只有通过壮烈的、仪式性的死亡(尤其是切腹),才能保持精神的绝对纯洁,避免被污浊的现实世界所腐蚀。死亡成为守卫纯粹精神的最后堡垒和唯一途径。所以从这个角度看作者本身,三岛的自杀并不能单纯定性为政治表演,也是一次知行合一的为美学殉教的实践。

本书虽尽显武士道精神的极端、对个体生命的漠视,以及日本军国主义和天皇绝对权威下的偏执与疯狂,但其文学和美学上的暴烈和阳刚的价值不可忽视,作者将日本文化中最纤美的一面在上一部发展到极致再毁灭,又在本部书中将日本文化中最刚烈的一面推向巅峰再毁灭,由衷钦佩作者笔下波谲云诡的文字氛围,期待下一卷《晓寺》带来的震撼。